告知動画をご覧ください。

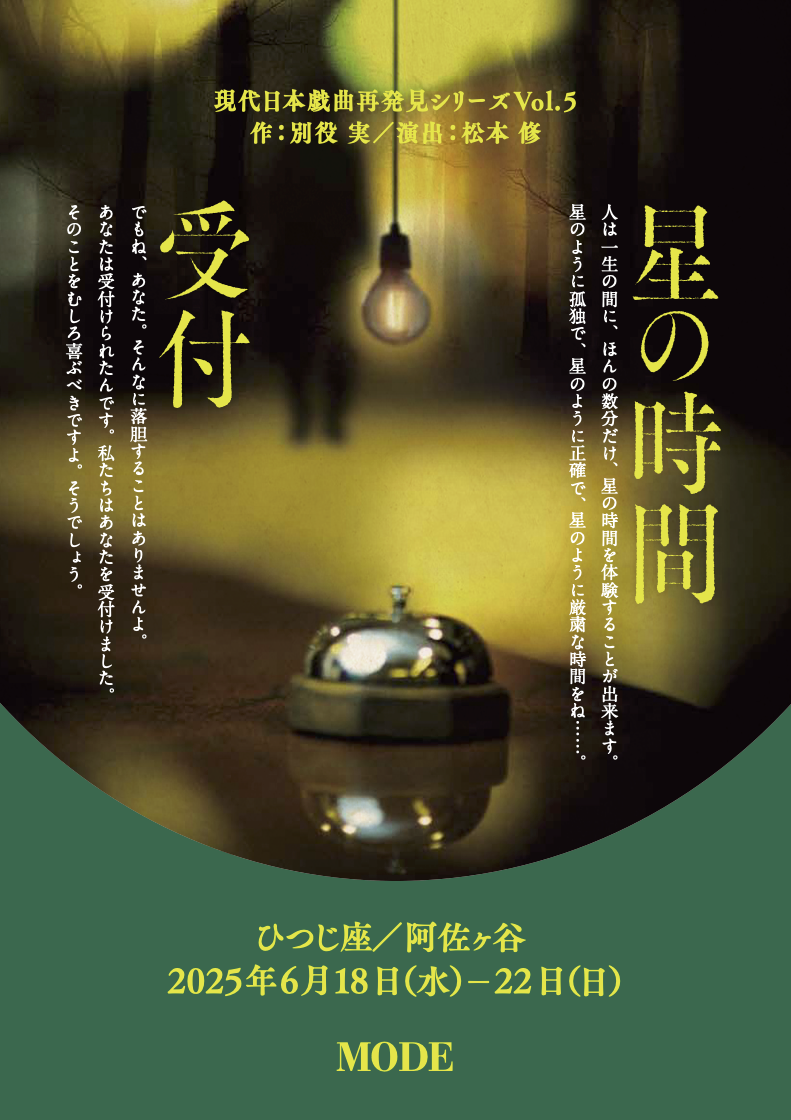

詳しくは、今後の公演予定をご覧ください。

松本修(演出家)

2005年の世田谷パブリックシアターのシアタートラムでのこと。カフカの『失踪者』と『審判』を交互上演していた。『失踪者』の上演中、舞台奥の奈落に続く階段の暗闇にカフカの幽霊が現れた。奈落下で舞台への出を待っている数人の俳優たちがその幽霊の姿をはっきり見たという。そのうちの一人の俳優が言うことには、芝居の上演中なので大声を上げるわけにもいかず、それにしても怖いので隣の俳優の外套の袖をひっぱり、顎で幽霊の立つ方向を示すとその俳優も「分かっている」というように頷いたそうだ。そんな時間が1、2分続いたらしい。やがてその幽霊の背後から囁き声が聞こえた。「ベツヤクサン、ベツヤクサン、キャクセキハ、ソッチジャアリマセン」それは舞台監督の声であった。カフカの幽霊の正体は、その日の公演後に予定されていたポスト・トークのゲストである別役実さんだったのだ。『失踪者』は通常の舞台と客席を逆転した舞台美術であった。開演時間ギリギリに劇場に着いた別役さん、なぜか受付には行かず、通用口から楽屋を経由して客席へ行こうとしたのだ。道に迷って客席には辿りつけず、舞台の奈落下の俳優の溜り場に行ってしまったという次第。別役さんの不思議な行動に終演後、俳優やスタッフは大いに盛り上がった。たしかに暗闇で見る長身の別役さん、カフカに見えたに違いない。

じつはこのポスト・トーク、この前の週にもセッティングされていたのだがそれは別役さんが劇場に現れずに中止となっていた。この時の経緯もなかなか味わい深い。開演間際になっても別役さんが現れずに制作スタッフがご自宅に電話をした。奥様の楠侑子さんが「一時間前に家を出ました」とおっしゃるので、さてどこに行っちゃったのかとロビーでひそひそやっていると、今度は楠さんの方から電話が入った。「今、帰ってきました。駅前の本屋で立ち読みをしているうちに今日のポスト・トークのことすっかり忘れたようです。申し訳ありません」とのこと。この時も制作スタッフと大笑いした。

2007年春に兵庫県立ピッコロ劇団で『場所と思い出』を演出させてもらった。東京の俳優座で初日を迎え(「別役実祭りin俳優座劇場」)、その後尼崎ピッコロシアターで公演、それからモスクワの「チェーホフ国際演劇祭」での上演があった。劇場はメイエルホリド・シアター・センター。このモスクワ公演に別役さんも同行された。

モスクワに着き、早速翌日から劇場入りして、仕込みを開始した。滞在三日目、照明や音響の作業のために、ゲネプロの前にぽっかりと空き時間が生じた。朝食の時に私が「チェーホフの墓に行きませんか?ここから地下鉄と徒歩で三、四十分ですよ」とその場にいた皆に声を掛けた。私は1996年にロシア・東欧に「演劇遊学」をしたことがあり、その時に訪ねたノボデヴィチ修道院の墓地にあるチェーホフのこじんまりとした墓がとても気に入っていた。最初は「僕はいいよ、ホテルにいるよ」とおっしゃっていた別役さんだったが、女優たちの「一緒に行きましょうよ」という声に相好を崩し、通訳の日本人留学生の案内で行くことになった。ただ、この通訳の女子学生はノボデヴィチは初めてということで、だだっ広い修道院の墓地で我々はウロウロした。言い出しっぺの私があちこちうろつきまわり、ようやくチェーホフの墓を見つけた。別役さんが私に「さすがだね」と言ったことを覚えているが、今思うと何が「さすが」だったのだろう?ちょうど墓の手入れをしている老女がいて、「ここがチェーホフの墓ですね」と聞いたのだが、私の発音が悪かったのかそれとも彼女の耳が遠かったのか、何にも答えてくれなかった。振り返りもしない。なぜだか「ああ、ロシアだなあ」そして「チェーホフだなあ」と思ったものだ。かのチェーホフにしてはシンプルな墓石、その隣にはさらに小振りなオリガ・クニッツペルの墓石。その前で我々は日本式に手を合わせたり、記念写真を撮ったりした。チェーホフの墓石を前にして、その背後に別役さんと私が立っている写真が私の宝物となる。通訳の彼女がすぐ近くにスタニスラフスキーのこちらは立派な墓を発見し、「皆さん、スタニスラフスキーのお墓です!」と言うと、皆は「おおっ!」と反応して、そちらに移動したのだが、一人別役さんだけが突っ立ったままぼそっと「僕は行かない」と。「どうしてですか?」と問うと「僕らは学生時代に彼にさんざヤラレタからねえ。良い思い出がないんだよ」、そうおっしゃった。

墓参の帰り道にクレムリンの赤の広場のすぐ近くのゴドゥノフという有名レストランでお茶を飲んだ。それぞれピロシキだのケーキだの好きなものとロシアン・ティーを注文して一服したのだが、別役さんが黒パンにバターを塗り、ゆっくりと噛みしめて「うん、これだ。これが美味しくてね、この無塩バターが」と、学生時代に渋谷のロシア料理店(ロゴスキー?)でアルバイトをしていた時の話をして下さった。店の片づけが終わって、少しだけもらう黒パンに塗る無塩バターの美味しさ、あんなに美味しいものはなかったねえ、としみじみと呟いた口調が今も思い出される。

私は評価の定まった名作に新演出を施すという無謀なことをついやってしまうのだが、2011年の『マッチ売りの少女』でもそんな試みをした。私が付け足したのは、初老の夫婦の元を訪ねる女とその弟は各地を流れ歩く「旅する姉弟」であり、あちこちの町でこの劇のような時間を繰り返しているというイメージだった。私の演出では、姉弟は「旅芸人」のように登場し、雪道の脇でトランクに腰かけている弟の側で、姉がアンデルセンの童話を語り始める。そんな風にして劇を始めた。劇中で弟が夫婦に背中の傷跡を見せる露悪的な場面では、遠くに見世物小屋のジンタのメロディーがかすかに聞こえる。この演出を観た別役さんは、「うん、いいと思う。ただやるのならもっとはっきりと聞かせた方がいい。演技も思い切ってもっと見世物らしくやってもいい」と言って下さった。

そうなのだ。別役さんは自身が書いた戯曲が纏っているある種の「雰囲気」、いわゆる「別役調」とでも言うべきものを大胆に裏切ったり、塗り替えたりされることを楽しんでらっしゃる節があった。とても励まされた。

ロシアに持っていった『場所と思い出』の時は、ずいぶんと思い切った舞台装置(美術・伊藤雅子)を考えた。まず舞台上に白い砂を敷きつめた。戯曲のト書きにある別役作品にはお馴染みの電信柱やポストやベンチを半分以上砂に埋もれさせた。そして舞台奥に約六尺高の二重を組み、次々に現れる人物たちはその小高い通りを通って舞台にやってくる、そんな演出をした。

この公演の時のポスト・トークは、別役さんと私を別役作品に導いて下さった文学座時代の恩師の藤原新平さんとのおしゃべりだったのだが、お二人ともこの演出をとても高く評価して下さった。嬉しかった。別役戯曲との出会いからほぼ三十年経っていた。

田舎の大学でアングラ演劇の末端に触れて芝居を観はじめたのが1976年。ほどなく学生劇団に入り込み、やがて学校は中退し上京。数多くのアングラ小劇場を観たり、その周辺をうろつくうちに借り物の「アンチ新劇」も心許なく思え、「新劇」も覗いてみようと文学座の附属研究所に入ったのが1979年。入所の直前、文学座の芝居の一本くらいは観ておかなきゃと紀伊國屋ホールで観たのが『にしむくさむらい』であった。これが別役実作品との初対面。「新劇」という先入観とはずいぶん違った。何だこりゃ? 文学座はこんな芝居もやるのか。研究所の実習のテキストの中に『あーぶくたった、にいたった』があった。藤原新平さんの授業だったが、それはもう刺激的でとても楽しかった。私が演じたのはラストの第10場。ゴミやボロに埋もれてホームレスになった老夫婦がぼそぼそと台詞をつぶやき、やがて動かなくなり、その二人の上に雪が降る、というシーン。私は四谷三丁目近くのゴミ集積所から拾ってきた段ボール箱やゴミ袋を山ほど稽古場に持ち込み、その中で演じて見せた。そのリアルな道具立てに同級生や何より相手役の女の子が相当嫌そうな顔をしていたことを覚えている。「リアルに見えりゃ、良いってもんじゃないよ」と新平さんも苦笑されていた。

四年後、座員になったときにアトリエ公演の新作『ハイキング』に配役された。私の演じた男3は通りすがりの男。夜、銭湯の帰り道、たまたま電信柱の下で人目を忍んで「秘密のハイキング」を決行していた家族を目撃してしまったばかりに、殺されてしまう男の役であった。目の前にコロコロと転がってきたゆで卵を拾って「えーっと」と言う。本番は毎回、どっとウケた。男1を演じていた角野卓三さんに「松本の演技が良いからウケているわけではないぞ。別役さんの劇構造がその笑いを生みだすのだ。勘違いしないように」と楽屋で言われたことを思い出す。ああ、思い出が尽きない。

『別役実の風景』(論創社・2022年)より

小学生たちがわいわいやっている教室のような会社の部屋に。元係長シムチオ(吉田重幸)がそっと入ってくる。『さようなら、シュルツ先生』の『年金暮らし』冒頭のシーンだ。その風景を見ただけで、ああ、MODEが戻ってきたのだという感慨が胸に拡がる。

MODEの松本修は、子供たちのシーンを得意としている。とても魅力的だ。子供たちは、大人がやってはいけないことを平気で、嬉しそうにやってのける。文字としては書かれていない世界を松本は子供性を使って見える形にしている。

松本は、小説そのものを台本に使う。だから稽古の最初に台本はない。俳優たちは、ワークショップで小説の言葉から形を作りはじめる。松本はそれをチョイスし、変化を提案し、組合せまた入れ替えて、場面を作る。他に類を見ない作り方だ。時間がかかる。しかし冒頭のシーンのように息のあった集団性が成立する。

シュルツの小説には不可思議で演劇にするにはなかなか厄介な登場人物が出てくる。特にお父さんは、ザリガニになったり、家で様々な鳥を繁殖したりする。おまけに女性の脚フェチだ。シュルツは画家でもあり、小説の場面と思われる脚に顔を寄せていく父親らしき男の姿が残されている。松本は役者を使って舞台に絵を再現している。

松本は、シュルツが文字や絵画で描いたフェティシズムを舞台に表現しているが、決して人間の動物的な欲望をダイレクトに表現しているわけではない。身体をもって言葉に入り小説に入る。身体の形をもって絵画に入る。その役者の身体をもって演劇を作りあげているのだ。

MODEの舞台は不可思議で怪しい松本/シュルツの演劇となって、私たちの前に再登場した。進化はまだ続く。目が離せない。

ある世代までにとっては、翻訳者である工藤幸雄の苦心によってか、東欧の文学としてゴンブローヴィッチやヴィトキエヴィチと同様に、戦間期における実験的な作家として知られていたといえるだろうか。美術作家であり、小説家であるブルーノ・シュルツ。ポーランドのユダヤ系作家であり、ナチスの将校に路上で撃たれて絶命した。

そのシュルツをモチーフにして、MODEを主宰する松本修が構成・演出して、座・高円寺で『さようなら、シュルツ先生』を上演した。MODEといえば、ひとつの軸にカフカ・シリーズの作品たちがある。二〇〇〇年代には、 世田谷パブリックシアターや新国立劇場で『アメリカ』、『城』、『審判』など、大規模な作品が続けざまに上演された。それは、公共劇場の黎明期という時代も相まってか、あるひとつの頂きともいえる優れた作品群を形成した。しばらく東京での活動を休止していたものの、昨年から再びはじめた。

もちろん、実際にカフカとシュルツの共通点はない。しかし、チェコとポーランドというユダヤ系の東欧の作家であり、マイナー文学であり、どこかしら二人には暗い時代のイメージがつきまとう。実際、シュルツの美術作品や小説にも、そこには鬱屈とした暗い時代を反映した雰囲気が漂っている。

それらは、この『さようなら、シュルツ先生』の基調となる。さまざまな小説のシーンによって構成される作品は、シュルツのいくつもの短編小説のイメージを重ねる。生前残した二冊の短編小説集から、「マネキン人形」、「砂時計サナトリム」、「年金暮らし」や「鳥」など、いくつもの小説が、一つの筋になるように構成される。むろん、理路整然とした物語とは決してならない。むしろ、小説に描かれていることをもとに、自由にイメージをつくるといった方がいい。たしかに、シュルツの小説も一筋縄ではいかない。分かりやすい物語はない。そこにあるのは、不思議な風景ともいえるような描写によって綴られるものだ。

そこに俳優たちがエチュードによって、演出家とそれぞれのシーンを創りあげていくMODEならではの手法がある。その自由さは、小説における描写の自由さが、俳優による身体によって、シーンを形作る自由さになる。それは、あるイメージをさらにあるイメージヘと転化することだ。

小説の小説たるゆえんである描写が、具体的なものとして浮かびあがることは、たしかに小説なるものを失うことではある。ただし、そのイメージによるシーンたちは、なにも物語を舞台化しない。少なくとも、そこで演じられるものは、小説を題材に具体化して演じるというより、描写によって受けるイメージを、イメージのままにシーンとして構成するようなのだ。だから、いくつものシーンたちの連なりは、描写によって描かれるさまざまな風景たちと同じように、まるでパノラマとなって流れていく。

たとえば、「砂時計サナトリム」を描いたシーンは、小説と同じように、列車のシーンからサナトリムヘ、そして見知らぬ街の娼婦のシーンヘと移行する。そこでは、観客は移ろいゆく景色を眺めるように、変わるシーンとその演じるものたちを見る。

むろん、そこにはシュルツの美術作品のイメージも重なる。美術教員であったシュルツのガラス版画の作品たちに描かれるモチーフには、暗い中に蠢くような願望としての、フェティッシュなまでの女性たちの足がある。たしかにそれは艶かしく、女性の俳優たちの足を魅せることにつながっている。その足は、サディスティックなものというよりも、マソヒズムのように魅力的なものにかしずきたいものの欲望となっている。

しかし、それだけではない。単なる男性の欲望といった紋切り型のことばを超えて、さまざまなシーンで、折に触れて女性の足たちは提示される。あるシーンでは、まるで陳列されたかのように女性の俳優たちの一列に並ぶ足がある。それは、やがてマネキンやオブジェのような足たちに見えてくる。女性の足なるものであれば何でもいいような、それこそ即物的に足なるものが浮かび上がってくるようなのだ。それは、欲望というものが、機械という装置となる瞬間を提示している。

むろん、それらを含めて、流れていくシーンたちは、どれほど生々しい人間の欲望があったとしても、消え去った暗い時代を背景としている。そこにあるのは、もはやいなくなった人々の群像なのだ。まどろみのような人々のイメージが、時に鮮烈に現れながらも消された風景がある。それは、MODEならではの、ある時代と人々を写す作品だった。

松本修が帰って来た。劇団モードを解散して関西に行ってから、何年ぶりだろうか。十月二十日、座・高円寺の「さようなら、シュルツ先生」である。

シュルツ先生とは何者なのか。私は知らなかったが、プログラムを読んで驚いた。ブルーノ・シュルツ。ポーランドの作家、ユダヤ人なのにナチス・ドイツのゲシュタポの息子の家庭教師になった。ある日買い物の帰途、路上でゲシュタポの「野蛮作戦」という無差別殺戮に出会って射殺された。この残酷な事実に驚いているうちに幕が開いた。

私はかつて松本修が再構成した作品によって、カフカやチェーホフの素顔を肌で感じた。今度は今まで知らなかったシュルツの感覚の世界に没入した。

退職してもなお昔の職場へ現れる彼、孫の様な歳の小学生の仲間に入る彼、動物と人間の区別がない様な世界に生きている彼。それがシュルツその人か、あるいはシュルツの作品の人物なのかは分からないが、そういう世界の感覚に生きる人間の姿が淡々と描かれて私の心に滲み通った。

かつて松本修が描いたカフカやチェーホフの世界が、淡彩であっても色が付いていたのに対して、今日のシュルツの世界は墨一色の、しかも柔らかでいてどこか硬質な手触りである。それがシュルツの世界の特質なのか、久しぶりに見る松本修の変化なのか私には分からなかったが、おそらくシュルツに惹かれた松本修の今日の感覚なのだろう。そう思いながら私はこの感覚が好きだったのだと改めて思った。

プログラムにはシュルツの事蹟のほかに、もう一つ大事なことが書かれている。それはなぜみんな芝居を分かろう分かろうとするのだろうかという疑問である。その通り。芝居は、今、ここで起きるもの、そこで感じるものである。しかしそういうことを言わなければならない程、今の劇界はわからないことに溢れ、そのために分からせよう説明しようとするものばかりが横行している。松本修のように何かを感じさせる作品は少ないのである。

さまざまなシーンが積み重ねられているこの作品は、むろんシュルツその人の人生を描くものではないが、彼の生きた世界の感覚を展開したものである。その世界は、孤独で、寂しい、静寂な世界であり、風のようにかそけく生きている世界であった。私はそういう世界に出会い、そして訣別した。

今回で4回目の『水曜日は〜』シリーズ。

今年は『水曜日はチェーホフを』!

チェーホフの名作戯曲『かもめ』『ワーニャ伯父さん』を題材に、ケンケンガクガク、ワイワイガヤガヤ、集まったみんなでお芝居にします。

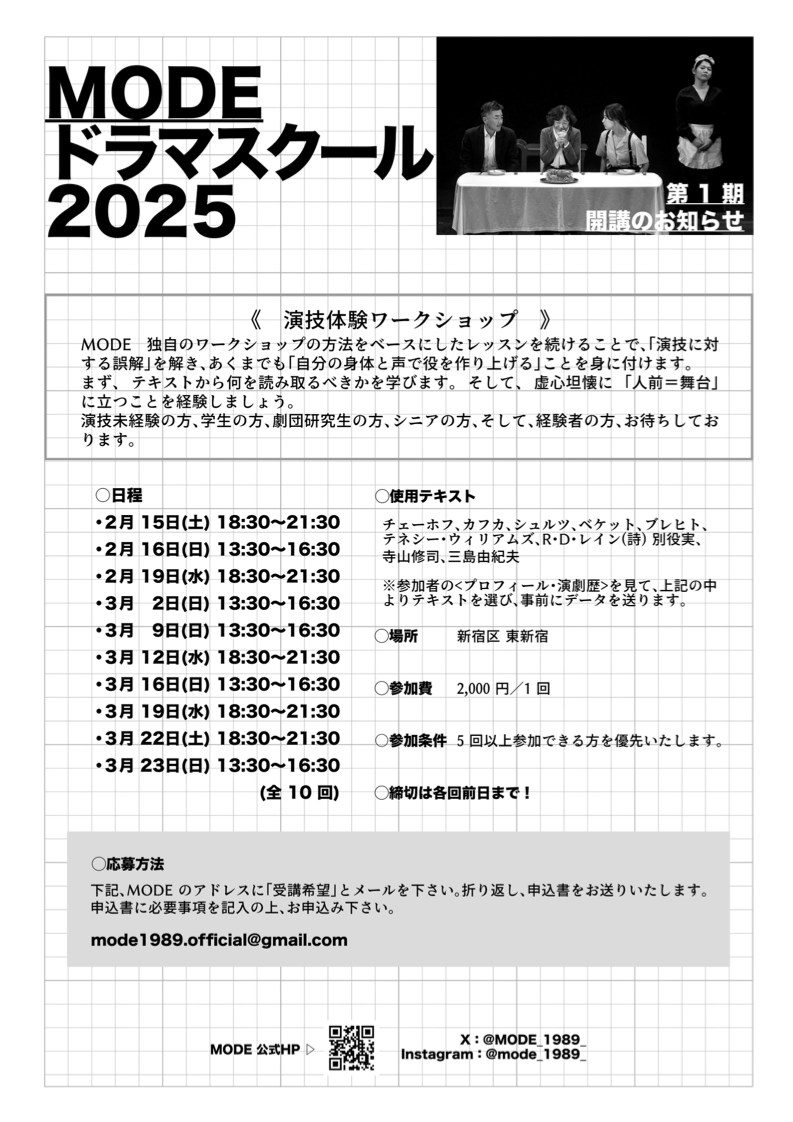

MODE ドラマスクールでは、MODE 独自のワークショップの方法をベースにしたレッスンを続けることで、「演技に対する誤解」を解き、あくまでも「自分の身体と声で役を作り上げる」ことを身に付けます。

演技未経験の方、学生の方、劇団研究生の方、シニアの方、そして、経験者の方、お待ちしております。

すでに開講し、チェーホフ『三人姉妹』の第3幕の場面を楽しく稽古しています。配役を交替しながらのワークショップ・スタイルです。

定員までまだ余裕があります。どうぞこれからでもご参加下さい!